La lettera M ha origini antiche e la sua storia può essere tracciata attraverso diverse civiltà. Secondo l’archeologia moderna, la lettera M deriva dalla lettera fenicia “mem“, che rappresentava l’acqua. Questa lettera fenicia si è evoluta e ha influenzato l’alfabeto greco, dove è diventata la lettera “mu” (Μ, μ). Successivamente, i romani adottarono questa forma greca, portando alla M che conosciamo oggi nell’alfabeto latino. Tra i numerosi graffiti preistorici pugliesi, compare una versione arcaica della moderna lettera “M“:

La lettera M ha origini antiche e la sua storia può essere tracciata attraverso diverse civiltà. Secondo l’archeologia moderna, la lettera M deriva dalla lettera fenicia “mem“, che rappresentava l’acqua. Questa lettera fenicia si è evoluta e ha influenzato l’alfabeto greco, dove è diventata la lettera “mu” (Μ, μ). Successivamente, i romani adottarono questa forma greca, portando alla M che conosciamo oggi nell’alfabeto latino. Tra i numerosi graffiti preistorici pugliesi, compare una versione arcaica della moderna lettera “M“:

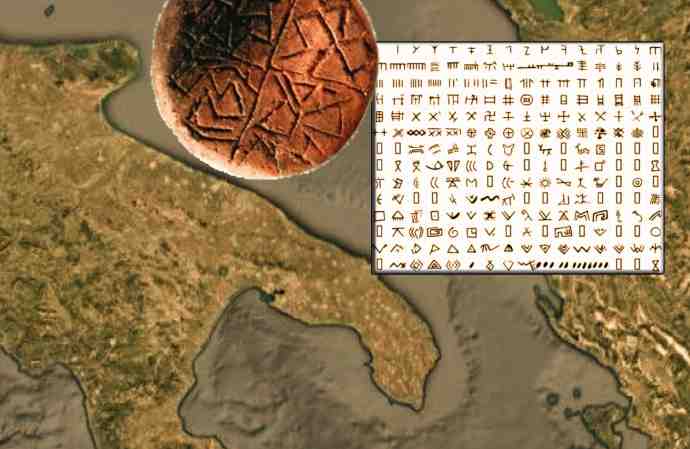

La lettera M deriva dal fenicio Mem tramite il greco Mu (Μ, μ). Il semitico Mem deriva molto probabilmente da un’adozione ” proto-sinaitica ” (età del bronzo) dell’ideogramma “acqua” nella scrittura egizia. Il segno egizio aveva il valore acrofonico /n/ , dalla parola egizia per “acqua”, nt ; l’adozione come lettera semitica per /m/ era presumibilmente anche su basi acrofoniche, dalla parola semitica per “acqua”, *mā(y)- . [ 2 ] In Puglia, come in buona parte dell’Italia, i reperti risalenti all’età del bronzo riportano a volte graffiti con quella che sembra la versione arcaica della lettera “M” che potrebbe avere origine da una “V” ripetuta: una teoria, quella di una “triple chevron” addattatasi alle semplificazioni della protoscrittura prima e della vera e propria scrittura poi, che potrebbe aver visto anche nella nostra regione una forma di influenza rilevante (a tal proposito, si suggerisce un interessante articolo apparso su “Il Biscegliese” del gennaio 2017 a firma di Logoluso). Siamo nel bacino del mediterraneo, dove un tempo era in uso anche la misteriosa scrittura di Byblos: nota anche come sillabario di Byblos, scrittura pseudo-geroglifica, proto-bybliano , proto-byblico o byblico, è un sistema di scrittura indecifrato, noto da dieci iscrizioni trovate a Byblos , una città costiera in Libano. Le iscrizioni sono incise su lastre di bronzo e spatole, e scolpite nella pietra. Furono scavate da Maurice Dunand, dal 1928 al 1932, e pubblicate nel 1945 nella sua monografia Byblia Grammata. Le iscrizioni sono convenzionalmente datate al secondo millennio a.C., probabilmente tra il XVIII e il XV secolo a.C. Esempi di questa scrittura sono stati scoperti anche in Egitto, in Italia e a Megiddo (Garbini, Colless). L’impressione, è che un protoalfabeto si sia diffuso in buona parte del vecchio continente ben prima del periodo romano, così come ipotizzò l’archeologa e linguista Marija Gimbutas, nota per le sue ricerche sulle culture del Neolitico e dell’Età del Bronzo della “ Vecchia Europa ” (“Old Europe”) e per la sua ipotesi Kurgan, che collocava la patria proto-indoeuropea nella steppa pontica, con una propria lingua, la “Old European Script o “Danube Script”:

In questo contesto, si ipotizza una fiorente civiltà europea continentale anche prima dell’età del bronzo, individuandone le origini nell’Epipaleolitico (o Mesolitico), ovvero oltre 4000 anni fa. Marija Gimbutas identifica la cultura kurgan con la patria originaria degli indoeuropei. Questa cultura mesolitica, ubicata tra il Volga e i fiumi degli Urali, si distingue per la prima domesticazione del cavallo. La mobilità ottenuta da ciò avrebbe portato alla creazione di gruppi di cavalieri guerrieri, e di conseguenza a forme di società patriarcali. Tra il 4500 e il 3000 a.C., i protoindoeuropei, questo «popolo di cavalieri», sarebbero giunti, a diverse ondate, nella regione del Dnepr, a ovest di Ucrania e Moldavia, avrebbero trasformato la preesistente cultura di tipo agricolo, stabilendo una aristocrazia e imponendo la loro lingua. Questa conquista dell’Europa da parte della cultura kurganica è evidenziata in archeologia dalla cultura della ceramica cordata e dalla cultura dei vasi a imbuto.[3][10] La teoria kurganica circa la patria indoeuropea portata avanti da Gimbutas ha trovato conferma nel 2015 da tre studi di genetica. Secondo tali studi, gli aplogruppi R1b e R1a, allora i più diffusi in Europa (R1a anche in Asia meridionale) si sarebbero estesi dalle steppe russe, insieme alle lingue indoeuropee; è stata identificata anche una componente autosomica presente negli europei moderni che non era presente negli europei neolitici, probabilmente introdotta con i lignaggi paterni R1b e R1a, così come con le lingue indoeuropee. Poco meno antichi sono i I simboli Vinča, considerati dall’archeologia ufficiale più simboli che vere e proprie lettere di un alfabeto. Tuttavia, proprio la loro scomparsa – avvenuta all’incirca nell’età del bronzo – potrebbe sostenere la teoria della protoscrittura comune europea. Nonostante non avesse un dottorato di ricerca, Alexander Marshack divenne un ricercatore associato al Peabody Museum of Archaeology and Ethnology presso l’Università di Harvard nel 1963 con il supporto di Hallam L. Movius , che gli diede accesso a collezioni archeologiche statali e universitarie che altrimenti non avrebbe potuto vedere. [ 1 ] Raggiunse la notorietà pubblica dopo la pubblicazione di The Roots of Civilization nel 1972, dove propose la controversa teoria secondo cui tacche e linee incise su alcune placche ossee del Paleolitico superiore erano in realtà sistemi di notazione, in particolare calendari lunari che annotavano il passare del tempo . [ 2 ] Utilizzando l’analisi microscopica, Marshack suggerì che tacche apparentemente casuali o insignificanti sulle ossa erano talvolta interpretabili come serie strutturate di numeri. Ad esempio, Marshack ipotizzò che le tacche sulla placca ossea della Grotte de Thaïs nella Francia meridionale (che risale a circa 12.000 BP ) fossero strutturate in sottoinsiemi di 29 tacche, suggerendo così che fossero utilizzate per contrassegnare la durata tra due lunazioni . [ 3 ] L’arcaico rappresentante della lettera “M” (e non solo) sui numerosi reperti archeologici pugliesi potrebbe arricchire gli indizi sull’esistenza dell’antichissima civiltà europea perduta? (Da una frettolosa ricerca non esaustiva di Nick, meritevole di approfondimento da parte dei più esperti). A tutti gli appassionati di Storia antica della Puglia, consigliamo di cliccare “mi piace” e di seguire la Pagina Facebook.com/PugliAntica/.

Riguardo il blog di PugliaReporter.com, ricordiamo che è possibile ricevere tutte le news in tempo reale da Telegram iscrivendosi al seguente indirizzo >https://t.me/videobarlettaandriatrani< da Instagram al seguente indirizzo >instagram.com/puglia_reporter< oltre che da Facebook cliccando “mi piace” su Facebook.com/PugliaReporter e da Twitter al seguente indirizzo >twitter.com/pugliareporter<. Sempre attraverso Telegram è inoltre possibile inviarci segnalazioni in tempo reale anche con video e foto. E’ possibile scriverci anche via Whatsapp per inviarci segnalazioni anche con foto e video cliccando qui ed iscriversi al gruppo Whatsapp per la ricezione dei nostri link cliccando qui.